대전문학 동인 시화전에서 먹은 수제비

오랜만에 서점에 들렀다. 참, 책이 많다.

그동안 가까운 도서관을 이용하다 보니, 서점에 잘 들르지 않는 것 같다. 최근에 책을 한 권 구입했는데, 인터넷으로 구입했다. 그러니 서점에 갈 일이 더 없어졌다.

서점 옆 작은 공간에서 시화전이 열리고 있다. 문학을 주제로 활동하는 분들처럼 보인다. 잠시 둘러보며 감상했다. 17일(목)부터 20일(일)까지 진행된다.

한 바퀴 돌아보며, 웃음을 짓게 한 시가 한 편 있다. 제목이 '수제비'이다. 어머니가 살아계셨을 때, 시골에서 칼국수와 함께 자주 먹던 음식이다. 지금은 가끔 별미로 먹지만, 그때는 자주 먹는 주식이었다.

칼국수를 만들 때는 반죽을 한 후, 밀대로 밀어서 넓게 퍼지게 만들었다. 칼국수에 비해 수제비는 쉽게 만들었던 같다. 수제비는 반죽 후, 끓는 물에 적당한 크기로 잘라 넣기만 하면 되었다.

수제비든 칼국수든 호박이나 감자를 넉넉하게 썰어 넣어서 양과 맛이 더 푸짐해졌다. 큰 솥에 여러 식구가 먹으려면, 양도 많아야 했다.

펄펄 끓는 뜨거운 물에서 올라오는 하얀 김을 맞으며, 듬성듬성 밀가루 반죽을 떼어내던 어머니의 모습이 눈앞에 그려진다. 수제비라는 말만 들어도 익숙한 음식이요, 정겹게 들려온다.

염종선 님의 시 '수제비'를 적어본다.

정점에 이른 활화산 위

끓어 넘칠 듯한 바다에

다시마 숲 멸치 떼 지나간 자리

해무가 자욱하다

손가락 감촉으로 쫀득 쫀득 치댄 반죽

얄팍얄팍 떼어내

파도 속으로 첨부당첨부당 던지니

구수한 밀 내음 코 끝에 스며든다

맛을 진가 자랑 삼아

쫑쫑 썬 애호박 감자

스킨 다이빙으로 입수시키니

부글부글 몸부림친다

꼴까닥꼴까닥 군침 도는

숨죽인 기다림에

점점이 떠오르는 돛단배를 보았다.

직접 수제비를 만들지 않고서는 이렇게 멋진 언어로 표현할 수 있을까. 수제비가 만들어지는 과정이 세밀하게 그려진다. 한 구절을 읽을 때마다, 침이 꼴까닥 넘어가는 듯하다.

'수제비' 시 앞에서 걸음을 멈추고 서서 수제비 한 그릇을 맛있게 먹은 듯하다. 저녁으로 근처에 있는 식당에서 진짜 수제비를 먹었다. 감자와 애호박 대신 계란이 들어있는 수제비였다. 수제비 한 끼로 즐거운 저녁 시간을 채웠다.

하늘재는 충청도 충주와 경상도 문경을 넘나드는 고개이다. 지금은 사람들에게 문경새재가 많이 알려졌지만, 백두대간을 넘는 최초의 고개로 신라시대에 만들어졌다고 한다.

고개를 넘으면, 포암산이 있고 그 산 아래에 포암사라는 절이 있다. 포암사라는 절에 갔다 온 적이 있는데, 시간이 많이 흘러서 기억이 희미하다.

이민숙 님의 시로 글씨는 임형신 님이 쓴 것으로 ‘하늘재 밑에서’ 중에서 일부를 적어본다.

하늘재에서

백팔 번 절을 해도

번뇌는 살아나고

애욕을 내려쳐도

진하게 날름이니

참 꽃핀 베바위 자락 봄을

짓는 저 산새

백팔 번 절을 하면 번뇌는 사라지고 애욕도 떨쳐버려야 할 텐데, 그렇지 못한 것은 절이 부족해서일까. 아니면 정성이 부족해서일까. 온전히 내려놓지 못한 것일 수도 있으니, 도를 더 닦아야 할까.

염종선 님의 시 '열대야'를 읽으면서 미소를 지었다. 열대야의 '열'을 '10'으로 표현했다. 어떻게 열을 10으로 표현하려는 생각을 했을까. 기발한 발상이라는 생각이 들었다. 또 한 번 웃고 간다.

푹푹 찐다

바람이 팔짱을 꼈다.

버티자

그래 봤자

10대야

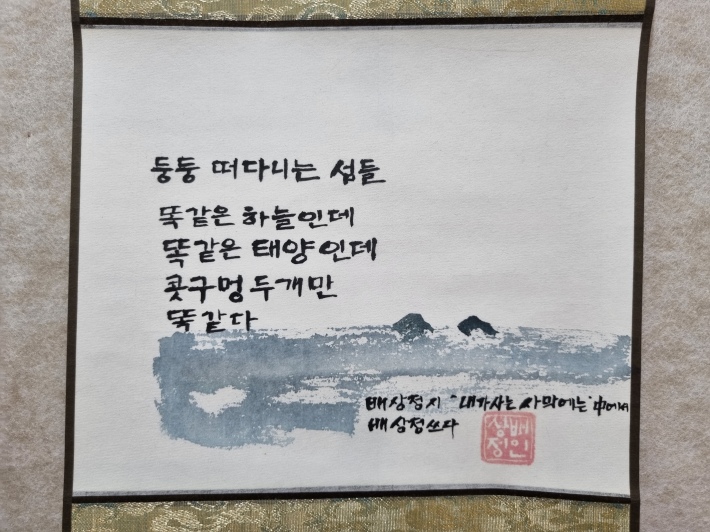

배상정 님의 시 '둥둥 떠다니는 섬들'이다. 모두 똑같은 세상에서 살고 있는 것 같은데, 현실은 그렇지 않다는 생각이 들었다. 각자의 처한 상황이 모두 다르다.

물속에서 콧구멍만 내놓고 있는 모습을 상상해 보았다. 살기 위해 숨을 쉬어야 하니, 모두 살기 위한 것 하나만 생각할까.

삶의 애환은 누구나 있을 것이다. 그러면 이 시의 의미가 가까이 다가올까. 조금은 의미 있게 다가왔다.

똑같은 하늘인데

똑같은 태양인데

콧구멍 두 개만

똑같다.

벽에 여러 장의 티셔츠와 모자도 걸려있다. 염색 물감으로 글씨를 쓴 것이라고 한다. 모자에는 '갈 수 있는 곳까지만 갈 거야.'라고 적혀있다. 갈 수 있는 곳까지만 간다는 것도 대단한 용기가 있는 행동이라고 생각했다.

갈 수 있는 곳까지의 한계는 본인이 정해야 하겠지만, 할 수 있는 데까지는 해보는 것은 중요한 일이다. 그 후는 어찌 될지 모르더라도 말이다. 갈 수 있는데 까지 가보면, 지금까지 보이지 않던 새로운 것이 보일 수도 있을 것이다. 그것이 희망이 아닐까.

벽에 걸린 작은 가방 전면에 '어쩌면 별들이 너의 슬픔을 가져갈지도 몰라.'라고 쓰여있다. 사는 동안 어찌 슬픔이 없겠는가. 기쁨이 있다가도 슬픔은 찾아온다. 그 슬픔이 오래 지속되는 때도 있다.

오랫동안 슬픔 속에서 갇혀 있다면, 하늘에 별들이 그 슬픔의 조금이라도 가져갔으면 좋겠다. 그런 희망을 마음에 꼭 안고 시화전이 열리고 있는 곳을 떠나간다.

'여행' 카테고리의 다른 글

| 부여 석탑 기행, 정림사지, 장하리, 무량사 (1) | 2022.11.26 |

|---|---|

| 건강한 게임 문화를 응원하는 IEF 2022 걷기 챌린지 (0) | 2022.11.21 |

| 그리운 엄마와 할머니의 만남, 개미 요정의 선물 (0) | 2022.11.18 |

| 대전 어반스케치 전 (0) | 2022.11.14 |

| 대전 동구 팔경 미로정원 (0) | 2022.11.04 |

댓글